Острів Городище (Томаківка). Вперше на острові (продовження)

Україна, Дніпропетровська область

Краєзнавець Мар’ян Корбут багато років досліджує природу та історію острова Городище (Томаківка). Нині він представляє документальні матеріали.

Дослідники острова Вперше на острові

(Продовження. Подано мовою цитованих джерел)

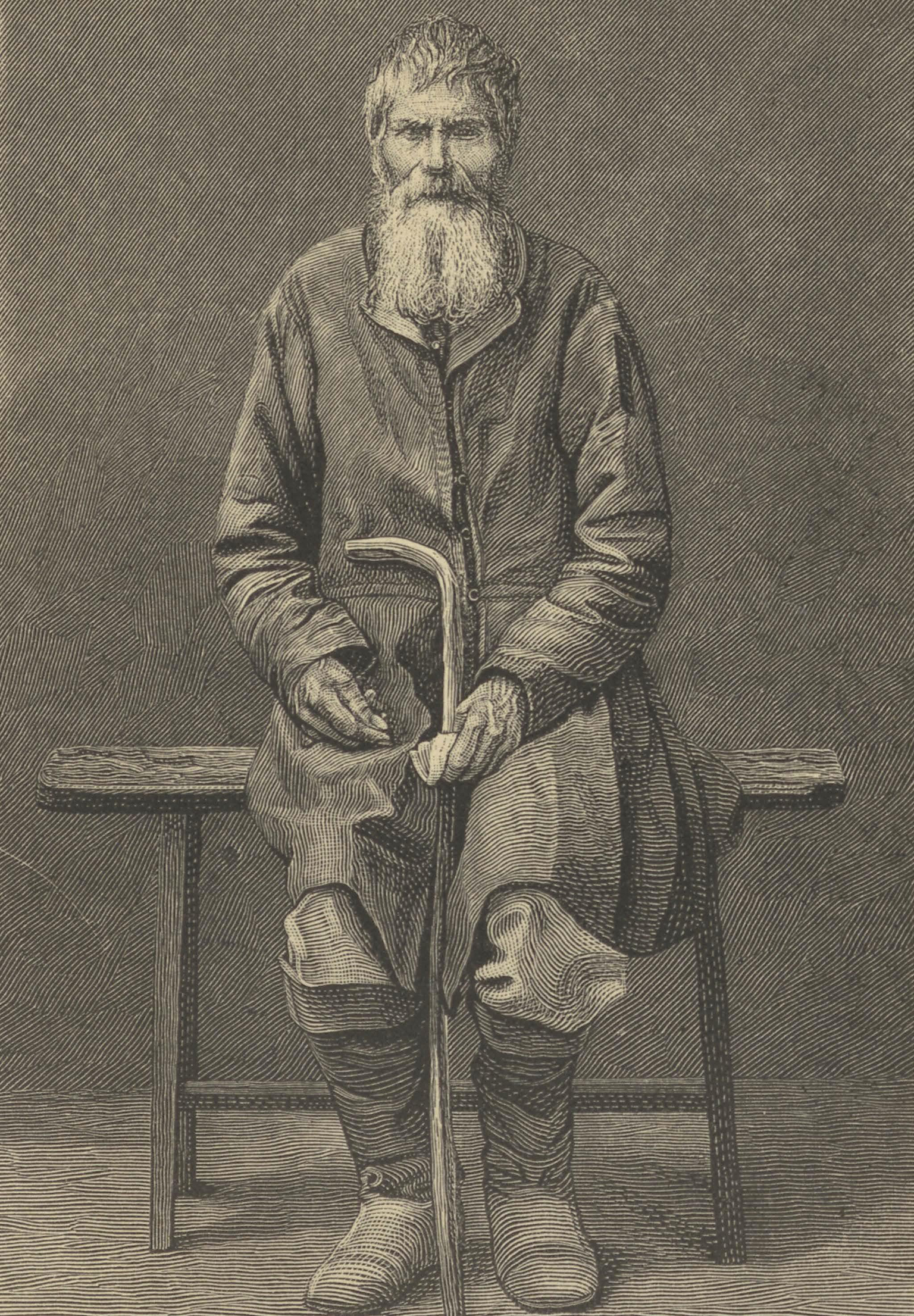

8. 1875 г. Иоанн Карелин – Никопольский священник и краевед.

«Никопольский священник и краевед неоднократно исследовал остров Городище, и в 1875 г. была опубликована его статья в журнале «Записки Одесского общества», где он пишет, что остров этот по устью речки Томаковка назывался Томаковкою, а в народе издавна был известен под именем Городища.

Возвышенное и красивое положение Городища, окаймленное деревьями и облитое вокруг водою дает понять, что запорожцы могли спокойно держаться на нем при вторжении врагов. С восточной стороны острова течет речка Ревун и слившись с речкой Томаковкой в самом устье её на северо-восточном углу острова, омывает северо-западную сторону его, южную сторону острова по отделению Ревуна на восток, омывает довольно глубокая и быстрая река Речище; наконец соединившись все вместе у западного угла Городища в лимане, одним руслом вливаются в Днепр.

С Юга над Речищем остров довольно высок до 7 сажней и обрывист, а с других покат. Под ним 300 десятин земли с каменистой почвой. На южной стороне Городища находится достаточно заметный окоп, с пропуском для входа с севера; параллельно к обрыву берега линия простирается на 120 сажень, а боковые рвы, идущие с обоих концов к обрыву – 30, 60 сажень.

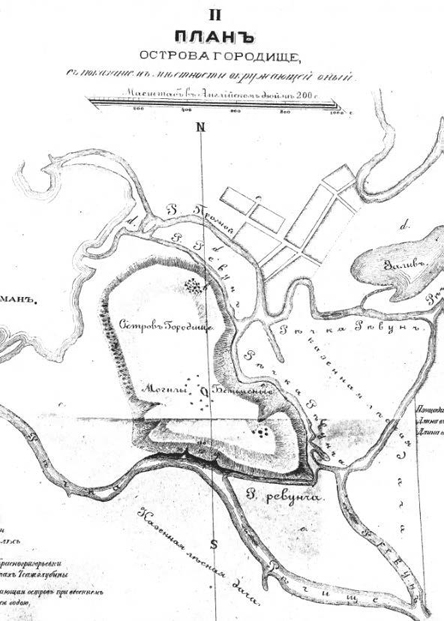

На Городище, не в далеком расстоянии от окопа, находится два продолговатых кургана, или могилы, вероятно Скифского происхождения, в 1½ сажени вышиною и заметно старинное кладбище, бывшее когда то, как видно с надгробными крестами из тамошнего известняка. Кроме статьи Иоанн Карелин составил план острова Городище, где обозначен окоп, курганы, а также каменоломни».

«Следы пребывания запорожских казаков на острове Томаковке сохранились и по настоящее время в виде небольшого укрепления, расположенного у южной окраины его, формы правильного редута. Редут этот состоит собственно из трех траншей: траншеи боковой – восточной, траншеи поперечной – северной, и траншеи боковой – западной, вместо поперечной южной траншеи служит берег самого острова. Восточная боковая траншея имеет длины 49 сажень, на юге она оканчивается глубоким обрывом, длиною в девять сажень, который образовался из той же траншеи, размытой водою, на всем протяжении восточной боковой траншеи протянулась аллея грушевых деревьев.

Западная боковая траншея имеет длины 25 сажень и также оканчивается у южной окраины острова глубоким обрывом, который начинается собственно уже на четвертой сажени траншеи, по направлению от севера к югу. Северная поперечная траншея имеет 95 сажень со входом на сорок шестой сажени. Считая по направлению от востока к западу.

Сам вход имеет три сажени длины; в настоящее время в нем растут две роскошные груши, которые служат препятствием для въезда в укрепление; такие же груши, в виде правильной аллеи, тянутся и по всей траншеи – три с половиной сажени. Центр укрепления взволнован небольшими холмиками и изрыт ямами; последняя – дело рук кладоискателей, которые говорят о каком-то огромном кладе, запрятанном на острове».

«Кроме того, в северо-восточном углу укрепления есть пять небольших могил, в которых погребена семья крестьянина О.С. Заброды, жившего на острове в качестве сторожа казенных плавень более 25 лет. Близ укрепления находят запорожские рыболовные крючки, железные гвозди, разную металлическую и черепковую посуду, мелкие серебряные монеты, чугунные и оловянные пули и т.п.

От запорожского укрепления надо отличать незначительный земляной квадрат в юго-западной окраине острова, сделанный для питомника молодых деревьев и для сена названным крестьянином О.С. Забродою. Кроме укрепления, от запорожцев на острове Томаковке сохранилось ещё кладбище, находящееся близ восточной окраины острова, за большим курганом, стоящим почти в центре острова. Ещё не так давно в 1872 г. один из местных любителей старины, протоирей Карелин, видел на острове Томаковке кладбище с надгробными песчанниковыми крестами, на которых сделаны были надписи, указывавшие на сокрытых под ними запорожцев. В настоящее время ни один из этих крестов не уцелел: все они разобраны крестьянами для фундаментов под дома и амбары».

10. 1893 г. Л.В. Падалка «Была ли на острове Томаковке запорожская Сечь?»

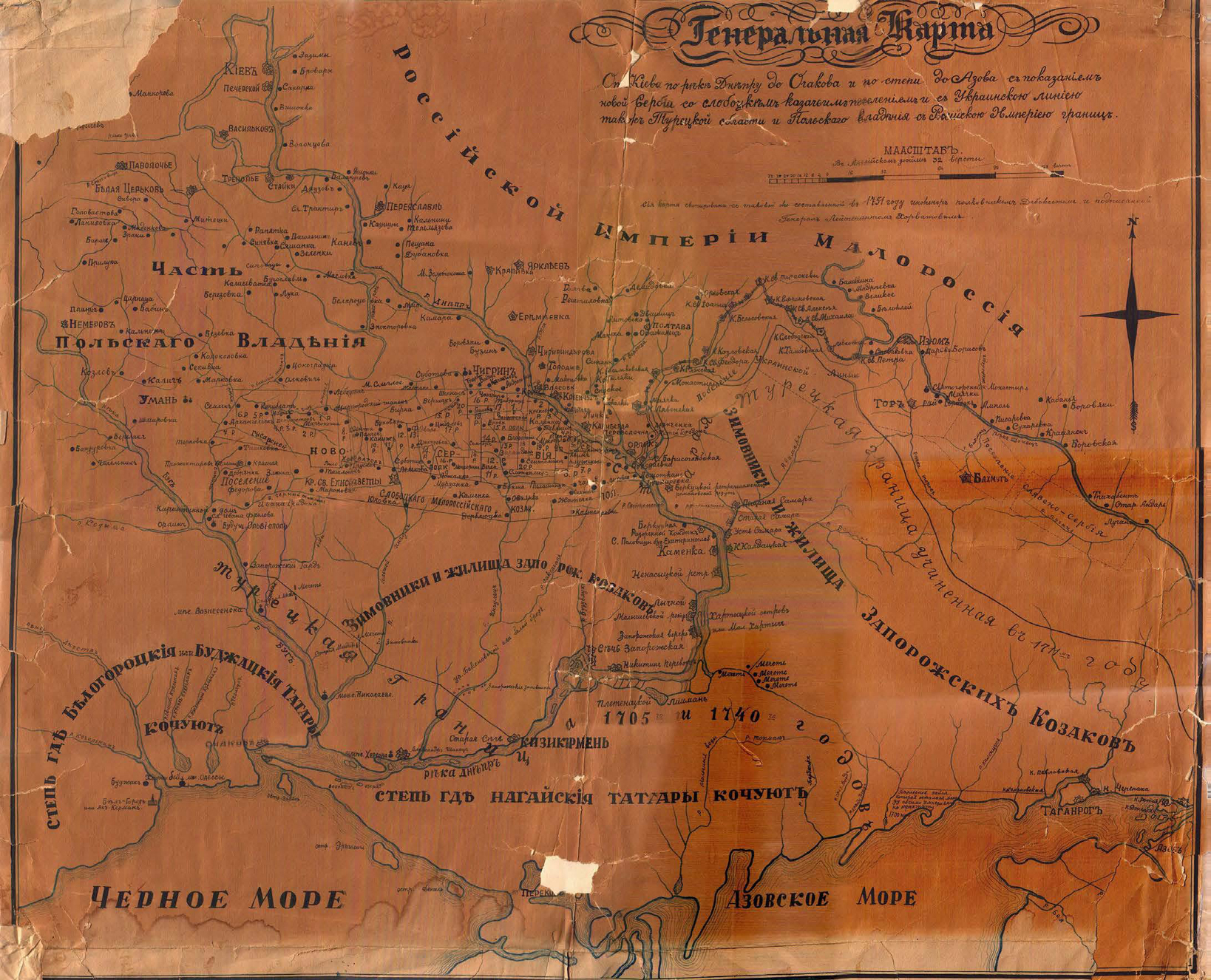

«Вопрос о местах Запорожских сечей один из тех запутанных вопросов южнорусской истории, которые требуют пересмотра относящихся к ним исторических свидетельств и критического разбора существующих мнений. Причина недостаточной обоснованности взглядов, высказанных по данному вопросу, заключается в неполноте первоисточников, представляющих значительные недочёты для исторического изучения нашего края. Такие недочёты как известно, прежде всего находим в летописных хрониках за казацкий период южнорусской истории, областных по своему характеру и скудных точным обозначениям фактов, выходящих за пределы того или другого уголка Южной Руси. Неровностями в изложении фактов, с которыми непосредственно соприкасался польский элемент, но далеко не компетентные в вопросах, связанных с географией Южной Руси, степная часть которой для значительного большинства польских летописцев была совершенно неведомым краем. Весь край между Днепром и Бугом, к югу за чертой пограничных укреплений, (Брацлав, Белая Церковь, Черкассы, позже Чигирин и несколько старых местечек в нынешних Киевской и Подольской губ.), - этот обширный край называется «Низом», на котором «мешкают» своевольные козаки. Точные обозначения различных местностей встречаются, как исключения. Кроме отмеченных причин сбивчивости относящихся к южнорусской истории географических данных, прежде всего интересующих нас в данном случае, вопрос о местах Запорожских сечей затемнен в значительной степени смешением близких по своему содержанию можно объяснить то обстоятельство, что в «Истории Запорожских козаков» князя Мышецкого местами в Запорожских сечах названы Переволочна на Днепре, несколько ниже Кременчуга, город Канев и даже Седнев в 30 верстах от Чернигова)».

«Исследователи южнорусской истории отвергли эти сечи Мышецкого уже потому, что названные места лежат значительно выше Днепровских порогов и, значит, ни в каком случае не могут быть вас названы «Запорожскими». Самый факт существования подобной неточности представляется интересным. Князь Мышецкий, военный инженер, получивший поручения по своей специальности перед отправлением на Запорожье, как видно из предисловия к его труду, писал свою «Историю Запорожских козаков», между прочим, без надлежащей подготовки, пользуясь преимущественно преданиями запорожцев без критического отношения к этому источнику. Лежащие выше Днепровских порогов места козацких собраний получили у Мышецкого название запорожских сечей, правдоподобно потому, что такие справки запорожских дедов. Эти последние действительно, могли указывать на памятные по устному преданию места продолжительных козацких стоянок, т.е. козацких кошей, которые могли здесь существовать (а в Черкассах несомненно существовали) ещё за время единства разветвления на козачество городовое и козачество низовое. Пересмотр, который выяснил бы вопрос о местах всех запорожских сечей, потребовал бы большей работы, чем какая теперь может быть нами предпринята.

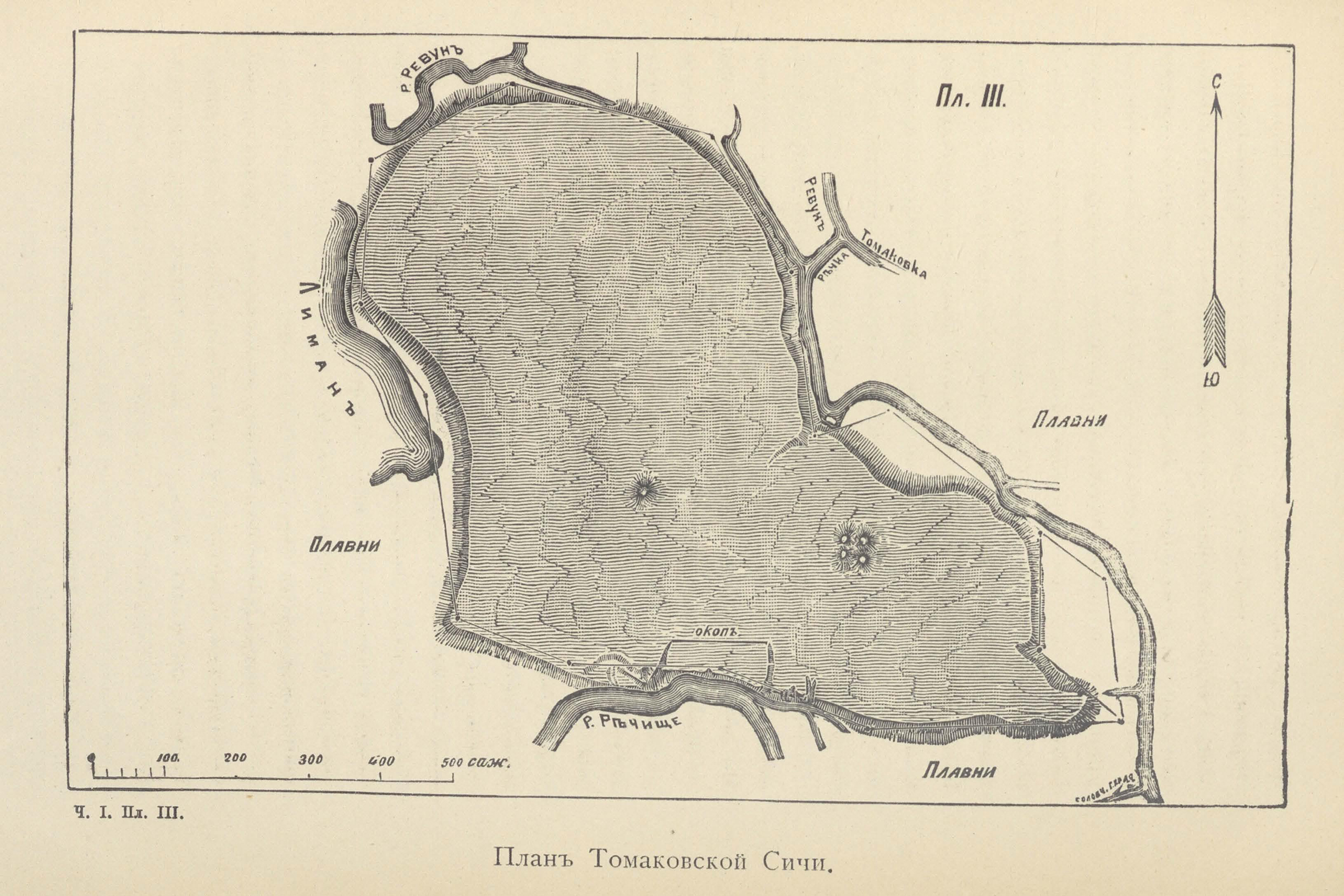

Поэтому, не рассматривая вопроса о местах запорожских сечей в полном его объеме, мы изложим здесь данные, относящиеся к частному вопросу, была ли запорожская сечь на острове Томаковке, называемом также Томаковским городищем.

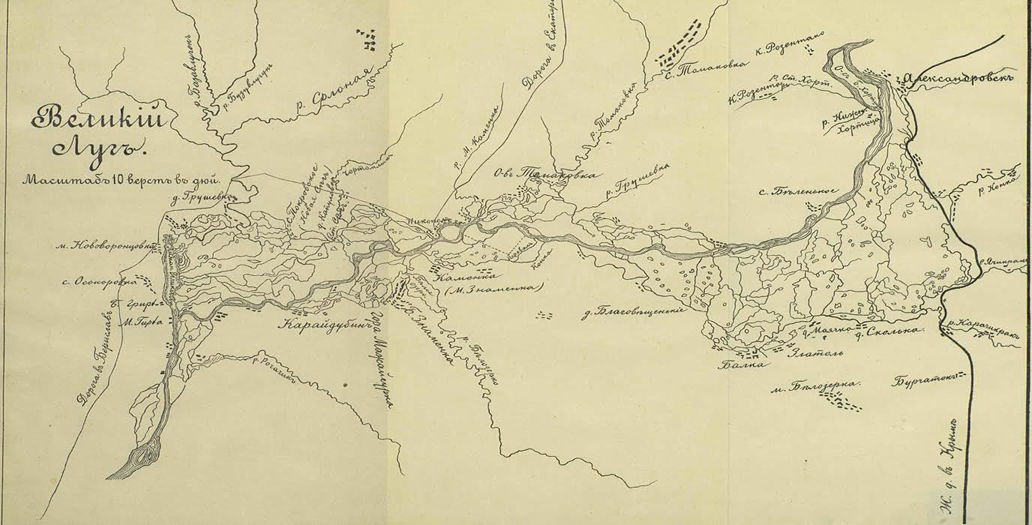

1) Имеющиеся в исторической литературе и добытые нами в 1888 году на месте данные касательно топографии острова Томаковки представляют ниже следующие особенности этого последнего. Лежит остров Томаковка верст на 16 выше города Никополя, старинного Никитина Рога, возвышаясь, как огромная шапка в плавне, врезавшейся углом в правый берег Днепра, на месте слияния речки Томаковки.

Подробнее охарактеризуем остров словами покойного отца Карелина, любителя запорожских древностей, разместившего в «Записках Одесского Общества истории и древностей» два очень ценных очерка об островах Хортице и Томаковке. Заслуживающие внимания труды Карелина по истории Запорожья, к сожалению, почти недоступны для публики, так как напечатаны только в компактных и мало распространённых Записках Одесского общества истории и древностей. «Возвышенное и красивое положении острова, окаймленного деревьями и окружённого водою, – пишет о. Карелин в IX-т. названных записок дает понять, что запорожцы могли свободно держаться на нем при вторжении врагов. С восточной стороны течет река Ревун, которая, приняв в себя Томаковку на северо-восточном углу острова, омывает довольно глубокая и быстрая река Речище, впадающая как и Ревун, в лиман, примыкающий к острова с западной стороны. С южной стороны над Речищем остров довольно высок (до 70 саж.?), с остальных сторон покат. Остров занимает до 300 десятин земли, подпочва каменистая. В настоящее время западная часть острова омывается речкой Ревунчей, разделяющей остров Томаковку и безымянный наземный остров, заросший лесом. Речка Ревун омывает восточный берег этого последнего острова, на склонах значительны обнажения известняка.

На южной стороне острова находится достаточно заметный окоп, с пропусками для входа с северной стороны; вал параллельный берегу тянется на 120 саж., а валы с восточной и западной сторон тянутся первый на 50, второй на 30 саженей».

К сказанному о. Карелиным об острове Томаковке необходимо прибавить, что на южном берегу острова в черте отмеченного выше окопа обращает на себя внимание провалы крутого берега, происходящие, по всей вероятности, от существовавших когда-то погребов в этом месте. Почти на самой вершине острова находится группа курганов (больше десятка). Курган, занимающий господствующее положение, испорчен небрежной раскопкой, вероятно, какого-нибудь кладоискателя: на вершине кургана вырыта яма глубиною аршина 2, и вывороченная каменная плита поставлена боком в яме кургана. Восточнее групп курганов находятся едва заметные следы старинного запорожского кладбища, на котором в 1872 году о. Карелин видел обломки крестов из местного известняка. Предания, записанного О. Карелиным относительно стоянки морских судов, приходивших будто-бы к острова за время Запорожья их Турции, нам не пришлось слышать; да такое предание и невероятно, так как суда из Турции и Крыма приходили на Запорожье только за время существования Новой Покровской Сечи.

В этом случае вполне возможно смешение местностей в памяти старожилов, слышавших о торговле восточными товарами. Такое же смешение местностей произошло и в предании о нападении крымского хана на запорожцев в Томаковском городище. Засвидетельствовано историческими документами нападение крымского хана лишь на Старую (Сиркову) Сечь. Не имеет исторического значения также и предание, передаваемое старожилами соседнего Томаковского острова села Городища, относительно леха, закрытого, будто бы, провалами на южной стороне острова. Подробности предания, приписывающие леху целый ряд входных дверей, потайные ходы из-под какой то скалы и т. д., представляют собою предание о лехах, относительно ко многим известным в истории местностям. Но в ряду местных преданий, приурочиваемых к Томаковскому острова, есть предание, представляющее интерес по своему совпадению, как увидим ниже, с документальными историческими свидетельствами: это предание о том, что запорожцы на Томаковском острове вырезали польский отряд.

Если выяснить поставленный для разрешения вопрос, была на острове Томаковке Запорожская Сечь, по данным топографии острова подлежит рассмотрению окоп в южной части острова над Речищем. Окоп этот, по приведенным выше данным о его размерах, занимает площадь около 2 десятин, представляет собою земляное укрепление самого простого устройства. Возможно ли искать следы Запорожской Сечи в этом окопе? Бесспорные места запорожских сечей, каковые Старая Сечь на Чертомлыке и Новая на Подпольной, представляют собою довольно сложные укрепления на пространстве свыше квадратной версты. Очевидно, что окоп не напоминает укрепления для помещения всего низового запорожского войска. При выяснении занимающего нас вопроса имеет значение ещё и то обстоятельство, что поверхность Томаковского острова представляет нетронутую плугом «адвечную» целину, почему нет никакого основания предполагать исчезновения следов прежних не только укреплений, но даже каких бы-то ни было земляных сооружений.

2) Остатки замеченного Карелиным запорожского кладбища на Томаковке свидетельствуют о местопребывании на острове запорожских зимовников, обитатели которых обыкновенно и погребались близ мест своего местожительства. В топографических особенностях острова нет, таким образом, указания на существование здесь Запорожской Сечи.

3) Только в самое последнее время общество крестьян села Городища, владеющее островом, начинает под влиянием стеснения на земли раздумывать о том, чтобы завести на острове пахотные участки. До этого времени, сколько помнят старожилы, Томаковский остров служил лишь пастбищем для скота, переправляемого сюда в брод. В более ранее время не может быть, разумеется, и речи о распахивании острова. Переходим к рассмотрению преданий, относительно к Томаковскому острова и представляющих значительную ценность при выяснению исторических вопросов. Само собою разумеется, что народные предания лишь в отдельных случаях могут служить источником для истории. Томаковские предания представляют собою характерные типы преданий о старине. Разбираясь в приведенных выше преданиях, приурочиваемых к Томаковскому острова, необходимо заметить, что записи о. Карелина о приходе к Томаковскому острова турецких и татарских судов и о нападении на этот остров крымского хана имеют значение случайных записей из уст какого-нибудь старожила, рассказывавшего о действительном событии, но спутавшего место и время события, может быть, в стремлении сделать свой рассказ более интересным.

Допускаем это потому, что таких преданий не знают старожилы, непосредственно соприкасаются с Томаковским островом, как убедились мы из двухдневного общения с местным населением. А между тем, относительно упомянутых выше событий, если бы они относились к Томаковскому острова, существовало бы именно местное предание, как существует, например, передаваемое томаковскими старожилами предание о кровавой расправе на острове запорожцев с поляками. Подобное предание не приурочивается ни к одной из соседних местностей, игравших такую или иную роль в период борьбы запорожцев с поляками. Перенесение события с какого либо другого места невозможно в данном случае. Но такого основания ещё недостаточно для того, чтобы признать данное предание соответствующим действительности. Необходимо ещё сделать справку, могла ли данная местность хранить предание, не извращая его. Такая справка для данного случая оказывается благоприятной. Томаковский остров и его окрестности принадлежат к числу местностей, не остававшихся пустыми за время Запорожья. Об этом свидетельствует такой достоверный источник для исторической географии, как названия урочищ, а именно: «балка Отченашкова», урочище «Гаркушивщина», урочище «Сиркивка» и т.д. Все эти урочища получили свое название от козаков Отченашка, Гаркуши, Сирка, сидевших здесь зимовниками. Небезынтересно, что урочище «Сиркивка» связано с именем знаменитого запорожского кошевого Ивана Дмитриевича Сирка, устроителя старой, или Сирковой Сечи, дожившего в своем зимовнике, в 7 верстах от Томаковского острова, свои последние дни, здесь же и умершего, как свидетельствует летописец Самуил Величко.

4) Для характеристики урочищ на старожитных запорожских займищах, а также для характеристики отношения местного населения к преданиям об этих урочищах, приводим здесь добытые нами данные об урочище «Сиркивке». Это урочище тянется над протоком Днепра, широкою и глубокою речкою Бугаем, при впадении в этот последний степной речки Грушевки. «Сиркивка» занимает довольно возвышенный «риг» (мыс), выдавшийся в Бугай, и соседнюю небольшую плавню. Мало чем отличающееся соседнее урочище по другую сторону речки Грушевки называется «Гаркушивщиною». «Тут Сирко, а там Гаркуша якийсь сыдив, Бог його знае, а тепер Гаркушивщина», – говорил сопровождающий меня на «Сиркивку» Андрий Печерыця, старик «з запорожского колина». На Сирковом мысе находится одинокая значительных размеров могила, хорошо сохранившаяся; но местные жители не знают, чья это могила: «Сирко, кажуть люди, в Капуливци на Сичи похованый, а там лэжить хтось инший», объяснил наш спутник. По склону к речке Грушевке заметны следы жилья; быть может, здесь и стояла оселя славного козака. Несколько в стороне от Сиркового мыса по дороге из Грушевки к парому через Бугай привлекает внимание 4-х угольный окоп с выходом на север в сторону степи; площадь окопа, по сравнению с Томаковским, огромна, занимает, по-видимому, несколько десятков десятин. Никаких преданий не знает местное население об этом окопе.

Отметим попутно тип, по-видимому предания, а в сущности грубой догадки.

«Кажуть стари люды, от Сирко муштрував тут запорожцив; одни було палять, а други ховаються». Но, кажется такая невозможная догадка сложилась сравнительно недавно, может быть, не без влияния какого-нибудь отставного солдата, внёсшего в догадку элемент солдатской муштры. Вблизи окопа заметны бурты, какие насыпались обычно для выделки селитры. В окопе, по отзывам, не находили никаких остатков старины. Поражает путешественника полное отсутствие у местного населения хоть какого-нибудь предания о славнейшем из запорожских кошевых, жившем здесь зимовником, здесь и умершем в 1681 году. «Хоч и запорожского я колина, а не тут народжэный, то ничого й нэ знаю про Сирка. Наше сэло панськэ и нэма в нас никого, щоб жив тут з прадидив. За панщины нихто було и згадать нэ насмие ни про Сирка, ни про Запорожья, бо за таки згадки водыли на конюшню».

В этом ужасном по своей простоте рассказе Андрея Печерыци по занимающему нас вопросу об отношении населения к преданиям, наиболее характерно то различие, на какое он указал в отношениях к преданиям старины коренных жителей края, почти исключительно находящихся в обществах государственных крестьян, и людей пришлых, чужих для края и ещё более отчужденных порядками крепостничества. Продолжая прерванную нить выяснения Томаковских преданий, непосредственно после запорожцев на смену им в местность острова Томаковки явились крепостные крестьяне графа Чернышева, переселение из слободской Украины в начале настоящего столетия. Близкие по крови, по обычаям и по языку харьковские слобожане, смешавшись здесь с аборигенами Запорожья, явились достойными преемниками запорожских преданий. При таких условиях преемственности в населении местности, примыкающей к острова Томаковке, невозможно исчезновение преданий, как это случилось с горстью пришлых, не смешавшихся с коренным населением жителей Грушевки, вынесших к тому же крайне неблагоприятные влияния крепостного права. До какой степени соседнее к острова Томаковке население стоит близко к преданиям о былом Запорожье, образчиком могут служить рассказы о запорожцах и строе их жизни необыкновенно памятливого старика уже покойного, Ивана Недоступа, жителя примыкающего к Томаковскому острова села Червоногригорьевки (Чернышевка). Многие рассказы Недоступа известны уже в передаче г. Эварницкого, в труде последнего «Запорожье в памятниках старины и преданиях народа».

Не менее интересным и тот рассказ Недоступа, какой нам пришлось от него слышать. На несколько вопросов вперемежку о порядках жизни на Запорожье Недоступ рассказал нам:

«Перед руйнованям Сичи народ так валом и валыв на Запорожья. Утэче було з-пид пана та й прыбижить на зимовнык до козака: «прыймить батьку!» – «Та й жывы! Спасыби тоби, що прийшов». – «А той жыве молодыком на зимовныку у запорожця, а як якый, то й жинку вывэзэ и зимовныку у запорожця, а дали й другый хто осэлыться коло його. Отак соби було й сяде слобидочка. В Сич мало хто тогды з утикачив прыставав».

– «Ото голота, щось всэ пье та гуляе, пропье всэ и трохы нэ голым ходыть. Статэчни козакы по слободках не шанувалы голоты, иноди и духопэлылы добрэ, як сирома зробыть яку шкоду. А в Сичи густо було голоты, там вона й право свое мала».

– «В Сичи козаки жылы й годувалысь у купи; тилькы одэжа своя була в кожного. Купыть, було, сорочку, надинэ та й носыть, покы подэрэ, иноди и пузом свитыть, - звисно голота. Як нэ було ни жинки, ни дитэй, ни худобы, то то й голота».

– «Слобожаны по паланках дилылыся на тяглых и пиших. Тяглы - то хозяины з худобою и иншим достатком. У пиших не було ничого, окрим осэли, а то и осэли нэ було у дэяких. Сэлитись в слободах никому нэ було заборону. Займай соби лэваду, копай зэмлянку а то и хату став, хочеш - хозяйнуй, не хочеш - як хочеш».

– «Выступаючи в поход з паланок и зимовныкив, кожен сам соби всячину постачав: вояцьку справу и всякий прыпас; тилькы харчамы складалысь. Як нэ було харчей, складалысь гришмы. Грошей на харч трэба було тоди нэбагато; грывня тоди була вэлыки гроши».

– «Стэпы за Запорожжя булы вильни, а народу жило мало. В одний балци сыдыть, було, зимовныком одын козак, а в другий – другый, вэрстов за 3, або и 5. Так и тэпэр балкы звуться: Отченашкова балка – сыдив зимовныком Отченашко, Байдакова балка – сыдив Байдак. По слободах теж було просторно: оры, сий и скотыну пасы, дэ хоч, абы тильки на займыщи своеи слободы. «Лисныкы» и «травьянкы» вжэ писля Запорожжя понаставылы».

5) Рассказывал Недоступ и о других сторонах козацкого быта как в Запорожской сечи, так и в паланках. Но рассказанное Недоступом уже известно из «Записок Запорожца Коржа». От Недоступа, как и от других местных старожилов, я услышал, что население Красногригорьевки и Городища большею частью пришлое. Старые обитатели этих местностей, по рассказу Недоступа, после раздачи Запорожских земель в частное владение отодвинулись дальше в степь, верст на 25 по речке Томаковке, где возникло затем громадное село Томаковка.

На вопрос о том, что узнал в свои молодые годы памятливый и интересующийся Запорожьем Недоступ об острове Томаковке, я услышал то же, что было уже известно из рассказов других старожилов: на поляков, укрепившихся на острове, напали запорожцы и вырезали всех до одного.

6) «Лесник» – лесничий, «травьянка» – полевой сторож. Ко мнению о существовании Сечи на Томаковском острове Недоступ относился отрицательно, хотя и прибавил: «нэ чув, а про тэ Бог його зна». Отчетливо указывал Недоступ на сечи только над Чертомлыком и над Подпольною. Таким образом, очищенное от случайных изменений народное предание в окрестностях острова Томаковки ничего не говорит о существовании сечи на этом острове.

Существенное значение при выяснении занимающего нам вопроса, была ли Запорожская Сечь на Томаковском острове, имеет также справка касательно вещественных остатков старины, как на острове, так и в его окрестностях. Известно, что на местах хотя бы и непродолжительного пребывания значительной массы людей обычно остаются предметы их быта, как то: предметы и остатки их вооружения, утвари, убранства и т.д.

Места, например, бесспорных запорожских сечей Старой и Покровской изобилуют такими остатками, как в материке сечевой территории, так и в соседних реках, куда остатки старины попадают путем размывания берегов в половодье. При Старой и Покровской сечах всякое значительное волнение реки выносит на берег татарские, польские и московские монеты, наконечники копий, сломанные рукоятки кинжалов, разного рода стрелы, металлические пряжки и пуговицы (кгузи), щербатые курительные трубки (люльки), черепки битой посуды и т.д. Ничего подобного не наблюдается ни на Томаковском острове, ни в его окрестностях.

Обратимся теперь к пересмотру исторических свидетельств о Томаковском острове. Польский хроникер Бельский, писавший о запорожцах в третьей четверти XVI в., говорит, что на острове Томаковке проживает низовых козаков больше, чем на других обширных и неприступных Днепровских островах, прибавляя затем, что этот остров наравне с островами Хортицей и Коханямъ (вероятно Таволжанымъ) сам по себе служил для низовых козаков наилучшим укреплением.

7) Kronika Bielakiego (ст. 718–719). Эрих Лассота, плывший мимо Томаковского острова в конце XVI ст. упоминая об этом острове, умалчивает о существовании здесь какого-бы то ни было запорожского укрепления. Это обстоятельство прямо указывает, что до конца XII века на острове Томаковке мы не можем искать места Запорожской Сечи. Эту Сечь Лассота необходимо отметил бы, если бы она существовала, так как в своем дневнике этот обстоятельный путешественник отмечает все достопримечательности обоих берегов Днепра, не исключая самых древних валов и окопов, следы которых сохранились до его времени. Укрывательства своего гнезда со стороны сопровождавших Лассоту козаков в данном случае быть не могло, так как этот посланник к Запорожцам, судя по его запискам, умело обставил себя в путешествии и имел возможность узнать все, что ему было нужно.

Боплан, действовавший на Украине в четвертом десятилетии XVI столетии дает достаточно точное топографическое описание Томаковского острова, но ничего не знает о существовании Томаковской Сечи. Между тем Боплану Запорожская Сечь неизбежно была бы известна, так как он специально был занят сооружением укреплений против Татар и Запорожцев на украинском Поднепровьи. Автор, часто соприкасавшийся с Запорожцами, как видно из его описания, не мог бы не упомянуть о существовании Запорожской Сечи в каком бы укромном уголке она ни существовала. Молчание Боплана о Сечи на Томаковском острове равносильно свидетельству о несуществовании её до этого времени. Во второй четверти XVII века, после походов против Татар нескольких козацких предводителей из польских панов, запорожский низ не мог быть настолько безвестным для польских писателей, чтобы они не знали места Запорожской Сечи. До Боплана предприняты были походы Константина Острожского, Дмитрия Вишнивецкого (Байды), Богдана Рожинского, Самуила Забровского.

Продовження буде...

Гурбик А. Томаківська січ (70-ті рр. 16 ст. – 1593 р.) // Історія Запорозької Січі / В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін.; відп. ред. В. Смолій, наук. ред., упоряд., худож. В. Щербак.– Київ: Арій, 2015.– С. 19–41.

Жуковський М. Археологічна розвідка на острові Томаківка у 2006–2008 рр.: [2006 р. Нікопольська археологічна експедиція НКМ почала археологічну розвідку на о. Томаківка] // Моє Придніпров'я: Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2016 рік / упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– С. 199–203

Томаківська Січ – центр інформаційної системи запорозьких козаків // Хроніка 2000. Дніпропетровськ: виміри історичної долі.– Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2008.– Вип. 74.– С. 130–148

***

Гурбик А.О. Томаківська Січ // Енциклопедія історії України: [у 10 т. / НАН України, Ін-т історії України]; редкол. В.А. Смолій (голова) та ін.].– Київ: Наукова думка, 2013.– Т. 10: Т-Я.– С. 121.

Редакція від 24.11.2025