Острів Городище (Томаківка). Дослідники острова

Україна, Дніпропетровська область

Краєзнавець Мар’ян Корбут, який багато років досліджує природу та історію острова Городище (Томаківка), представляє документи, знайдені в першоджерелах.

Дослідники острова

Варто віддати належне людям, які зробили вагомий внесок у вивчення цього краю. Серед них – французький інженер і картограф Г.Л. де Боплан, учений і етнограф В.Ф. Зуєв, письменник О.С. Афанасьєв-Чужбинський, історик Д.І. Яворницький, протоієрей і краєзнавець І. Карелін, історик Л.В. Падалка, археолог і етнограф В.О. Бабенко, археолог О.В. Терещенко, дослідник А.П. Чирков, історик А.Ф. Кащенко, археологи Л.Д. Дмитров і Ф. Копилов, геоботанік і флорист І.Ф. Акінфієв, геологи В.О. Домгер, М.О. Соколов, С.Ю. Доброжинський та багато інших.

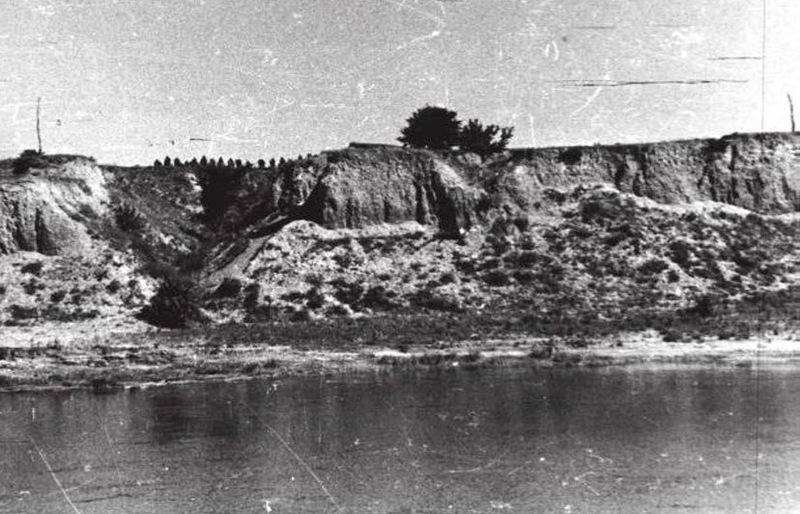

Фото: Південна сторона острова, обрив над протокою Річища. «Україна в Центрально-Східній Європі, Історія України», 2017 р.

Завдяки їхнім зусиллям ми сьогодні маємо основу, що надихає та спонукає сучасних краєзнавців до подальшого дослідження цього регіону, слугує своєрідним «драйвером» пізнання. Завдяки систематизації зібраних даних ми можемо чіткіше простежити загальну історичну панораму всього регіону, що, в свою чергу, дозволяє зробити обґрунтований висновок про існування Томаківської Січі на острові Городище (Томаківка).

Практично всі населені пункти та географічні об’єкти, згадані в цій роботі, я особисто відвідав. Під час краєзнавчих експедицій наша команда однодумців із товариства «Марганець Туристичний» побувала в багатьох старовинних селах: деякі з них чудово збереглися до сьогодні, від інших, на жаль, залишилися лише назви на мапах.

Вірш про Томаківську Січ

Томаківська Січ –

Ревуном і Річищем

обвита,

плавні-хащі росли

упродовж всіх сторіч,

Луг Великий

Водою залито.

Та в уяві віків

Мати-Січ постає,

Після бою

Козацтво гуляє ...

Тут отаман Сірко

Водив військо своє –

Острів Буцький

Про те пам’ятає.

Тут Косинський Криштоф

Полонив яничар

І Підкова

З татарами бився,

Свої твори писав

Наш великий Гончар

І Микита Братусь

Народився.

Тепер правнуки їхні

На Січі живуть

як історії

вірні дозори ...

Тут весняні сади

біло – біло цвітуть,

наче стражі.

Григорій Бідняк

Хронологія

1. 1594 р. Еріх Лассота – австрійський дипломат

Одну з перших згадок про острів Городище (Томаківка) зустрічаємо у австрійського дипломата Еріха Лассоти, якого у 1594 році відправив до запорожців римський імператор Рудольф II. Лассота пише у своєму щоденнику, що під час своєї подорожі вони минули три річки, які називалися Томаківками, що впадають у Дніпро з російського боку, в тому місці, де розташований великий острів, що має назву «N».

Далі у книзі (1873 р.), зазначається, що острів, чия тодішня назва залишалась невизначеною, зараз називається «Великим» або «Городищем». Але ще до того, як Лассота проїхав повз нього, запорожці називали його Томаківкою – за назвою річок, у гирлах яких він лежав. За князем Мишецьким вони перенесли свою Січ із острова Хортиця, а потім вона була переведена на Микитин Ріг і в інші місця. Однак острів Томаківка, ще за Бопланом, і навіть значно пізніше займав важливе місце в історії Запоріжжя.

Перше, на що слід звернути увагу – три різні річки навряд чи могли б мати одну й ту ж назву – Томаківка. Річки та інші місцевості завжди мали різні найменування для того, щоб люди могли краще орієнтуватися в місцевості. Друга причина засумніватися в тому, що Еріх Лассота має на увазі острів Городище: він пише, що річки впадають у Дніпро в тому місці, де розташований острів. Варто зазначити, що острів Городище міститься від основного русла Дніпра на відстані п’яти кілометрів.

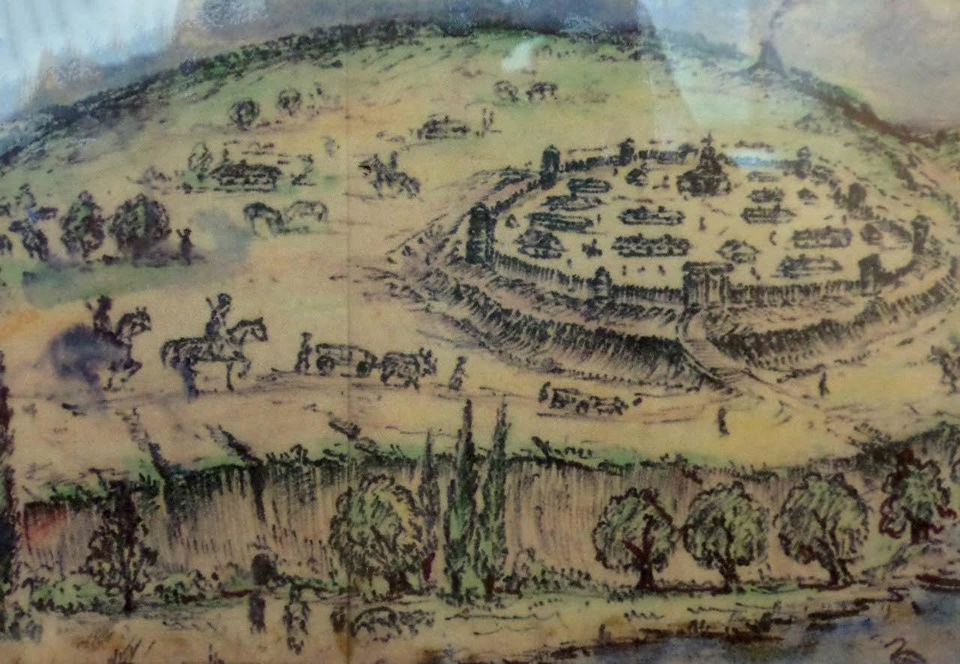

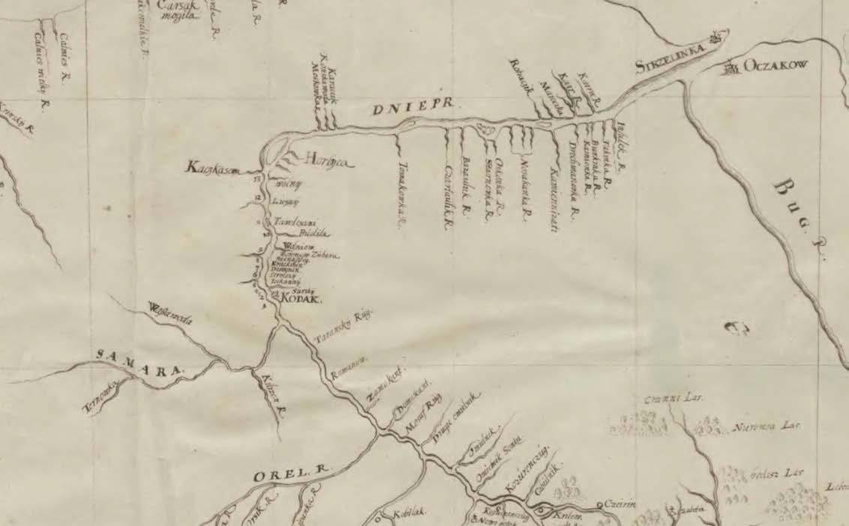

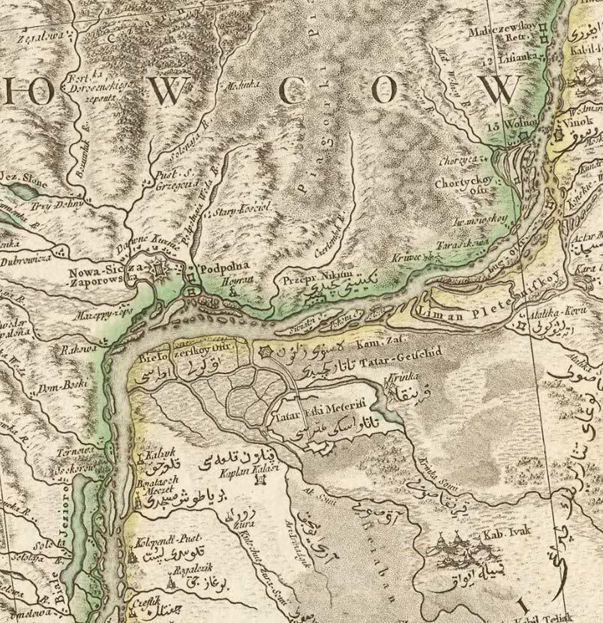

2. 1660 рік. Гійом Левассер де Боплан, французький військовий інженер та картограф

Високий і майже круглий острів Томаківка має форму півсфери, діаметр якої не більше 1/3 милі; весь покритий лісом; з вершини його можна побачити Дніпро, від самої Хортиці до Тавані. Я зміг отримати відомості лише про самі береги цього прекрасного острова, який лежить ближче до Російського, ніж до Татарського берега. Там ховався Хмельницький, коли поляки загрожували захопити його; там же збиралися козаки, коли в травні 1648 року вони повстали і 26 травня здобули перемогу на Корсунських полях. У 1639 році Боплан створив карту «Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. Cum adjacentibus Provinciis», яка зображала Україну з прилеглими провінціями. На цій карті також можна побачити на основному руслі Дніпра острови: Хортиця та острів Великий, а третій острів, який нас цікавить, підписаний на карті як Y. Ostrov., а поруч з північного боку позначена річка під назвою Tomakowka r. У книзі Д.І. Яворницького «Вольности запорожских козаков», 1890 року сказано, що, слідом за Бопланом, острів Томаківку згадує і польський історик Мартин Бельський:

«Є і третій такий острів на Дніпрі, який називається Томаківка, на якому здебільшого оселяються низові козаки, оскільки для них це було найкраще укріплення. Проти нього впадають у Дніпро дві річки: Тисмень і Фесинь, які витікають із Чорного Лісу».

3. 1882 г. Пётр Никитич Буцинский «О Богдане Хмельницком»

Хмельницкий, как расказывают украинские летописи, прибыл сначала не в Сечь, а на остров Буцк, или Томаковку, находящийся верст на 25 выше Никитинского Рога и стоящий от Чигирина верст на 200. Это был самый значительный из всех днепровских островов по всей величине и недоступности для неприятеля. Он был расположен на правом берегу Днепра, в том самом месте, где Днепр соединяется несколькими притоками с рекою Бузувлуком. Здесь Днепр в сторону Бузувлука извивал несколько небольших заливов, переплетавшихся между собою и с впадающими в него речёнками; вследствии этого тут образовалось несколько маленьких островов, покрытых густым лесом и непроходимыми камышами, – все вмести они и составляли остров Буцк. О величине этого острова можно составить себе понятие по донесению одного польского начальства от 2 апреля 1648 года: «Хмельницкий сидит на острове Буцке, называемом Днепровским, – от берега, на котором мы стоим, две мили, а с той стороны, от Крыму едва можно достать выстрелом из доброй пушки».

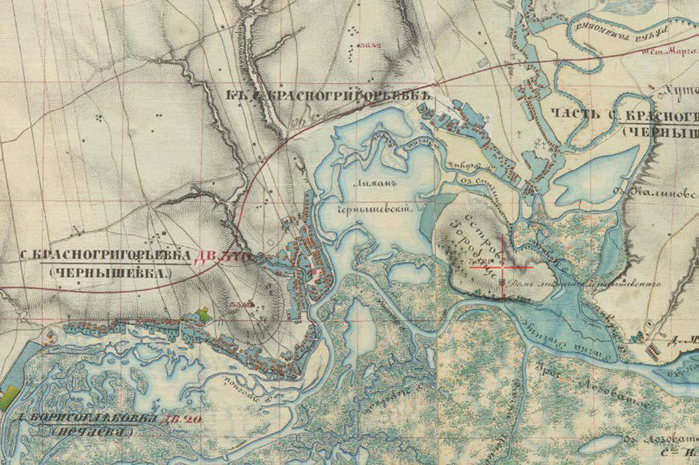

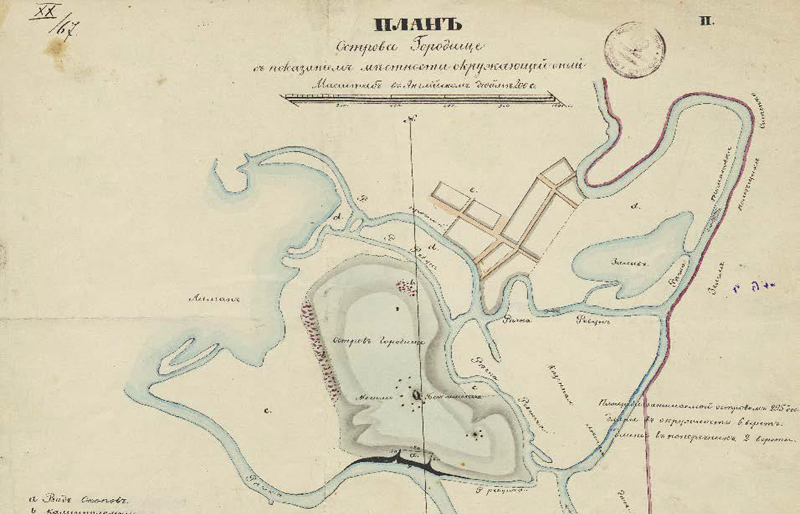

4. 1860 г. А.В. Терещенко «Городище, или древняя Томаковка (Сечь Запорожская)»

«За безуездным городом Никополем, на север от него в 15 верстах, лежит селение Красногригорьевка, или иначе Чернышевка. В двух верстах от селения находятся остатки Городища, близ устья реки Томаковки, сливающейся с речкою Ревуном. Городище, так называемое ныне, состоит из острова, тянущегося в длину 1½, а в ширину на ¾ версты. Со всех сторон омывается водами: с юга Речищем, с востока и запада речкою Ревуном, а с севера частью речки Томаковки, впадающей в Днепр, и Речищем. Речище, выходя из реки Бугая, вытекающего из Днепра, проходит в разных направлениях плавни и потом впадает в Днепр. Ревун, обтекая Городище около пяти верст, впадает в Речище. Томаковка, соединившись с Ревуном и Речищем, впадает в Днепр. Сверх того Городище окружено плавнями, т. е., островками с мелким лесом и травою, и представляют живописную картину. С возвышенности острова виднеются пределы Крымские и могилы, рассеянные там по косогорам и отлогостям.

Следы бывшего здесь жилья покрылись известняком, но более всего чернозем. Местность эта находится в управлении Государственных Имуществ, которая есть неудобною и бесплодною для хлебопашества. Но на этом бесплодном уголке косится прекрасная трава и собирается богатая жатва; любимые Запорожские деревья,и если верить рассказам, то это суть остатка от Козаческой вольницы. По разным направлениям Городища разбросаны могилы, на коих стояли каменные кресты, с надписью на них церковными буквами. За сорок лет пред сим (т. е., пред 1863 г.) одни обломки от них, и на одном едва можно было разобрать: «Под сим крестом лежит...» Могилы состоят, большей частью, из насыпей употребляемых поныне во всей России; но есть две несколько значительные: одна длиной 9, шириной 2½, а высотой 1½, сажени. Эти могилы состоят рядом. С запада на восток протянут вал в прямом направлении, и здесь сохою пахаря (весною 1852 г.) найдено несколько картечь, и потом серебряные деньги. Из картечь достались мне четыре, при моем осмотре Городища, 23 Октября, 1853 г. Картечи круглые, из коих три чугунные, а четвертая железная. Чугунная весом 1½, фунт., а железная около фунта. Мне рассказывали по преданию, что в день Христова Воскресения Запорожские Козаки христосовались картечами, на коих была надпись: «Христосъ воскресе». Зарядив пушки картечами этого рода, стреляли ими по направлению к противоположной стороне укрепления, у коего стояли курени (землянки), и Старшина Козацкая, на поздравления отвечала залпом из своих мушкетов и гармат (орудий).

Найденных там монет не удалось мне видеть, но говорили, что они были времен Польского Короля, Сигизмунда III. В шести верстах от Городища лежит пристань, называвшаяся в старину Голая. Ныне она известна под именем Грушевки и принадлежит Г. Ситенку. Название же Грушевка произошло от реки Грушевки, обтекающей эту местность».

«Сопоставив местность острова, именуемого теперь Городищем, с его могильными остатками и следами укреплений, я убеждаюсь в том, что это древняя Сечь, Томаковка, что подтверждается сказанием Князя Мышецкого, бывшего в Запорожской Сечи по делам службы с 1734 по 1740 г. И так же именующего Томаковку Запорожской Сечью. Он говорит: «Река Томаковка расстоянием от Грушевки 10 верст. На оной Томаковке в древние годы имелась Запорожская Сечь, где и ныне тут знатное городище». Древняя Томаковка принадлежала к числу Запорожских паланок и, по своему положению, составляла естественное укрепление. Она отстоит от Старой и Новой Сечи, если принять направление через Никополь, почти в разном расстоянии, а именно: от первой в 40, а от второй в 43 верстах».

5. 1861 г. Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович «Поездка в Южную Россию»

«За Голой Грушевкой лежит деревенька, принадлежащая помещику Очеретьку. Дальше за речкой Томаковкой раскинулось большое село Чернышевка или официально Красногригорьевка. Здесь Днепр однако же удалился на несколько верст и только во время половодья наполняет всю длину, а возле села протекает Речище и Ревун, да лежат большие озера. К северу от деревни замечательная местность Городище, омывается Ревуном, где по преданию жили Запорожцы, и где действительно остались ещё следы земляных укреплений. Чичернов, с которым я отправился туда, указывал мне даже место, где должны быть погреба с железными дверями, но я не мог заметить никаких следов подземелий. Занимаясь археологическими розысканиями на разных местностях, я везде встречал одни и те же предания насчет железных дверей и сундуков, прикованных цепями. В Городище живет лесная стража. Возле него виднеются курганы, принадлежавшие к отдаленной эпохе, но величины незначительной. Чернышевские жители занимаются рыболовством для собственного потребления и живут в довольстве, потому, что имеют привольные пастбища и пользуются плавнями. В селе встречаются порядочные сады, о которых заботится сама конечно природа».

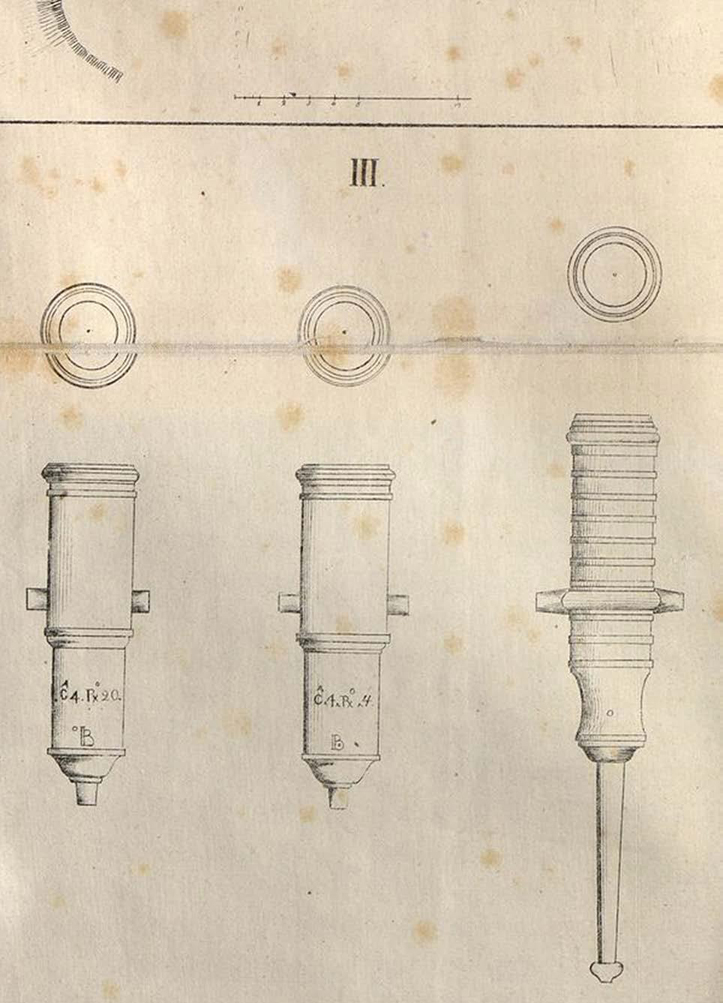

6. 1872 г. И. Карелин «Старинные пушки»

«Никопольский вольный матрос Михаил Козачок отыскал в плавнях три орудия: 1 железное, 2 медных и доставил 7-го июня Никопольскому полицейскому надзирателю. Медное орудие с надписью: С4.R20. и штемпелем «+», весит 12 пудов 12 ½ фунтов, затравка в букве «В», а другое – с надписью: «С. 4. R. 4». Без штемпеля, весом 11 пуд 30 фун., затравка также в букве «В»; третье железное орудие до того покрыто ржавчиной, что никакой надписи не заметно; весит оно 10 пуд. 2 фун. Длина каждого из трех орудий 1 аршин 5½ верш. А шпиль с глухой стороны железного орудия 13¾ вершков. Сохраняются они в ограде Никопольской Покровской церкви. Чертеж орудий при этом прилагаю.

Козачок о своей находке так рассказывает: на третий день праздника Св. Троицы 6 июня, в 6 часов удивши рыбу в Днепре у берега плавни помещика Нечаева, где прежде занимался этим делом, заметил он в воде что-то, похожее на ведро. При осмотре оказалось медное орудие в наклоненном положении выдающееся отверстие из-под воды; пятясь от этой находки, наткнулся спиной на какой-то шест, в ряду древесных кореньев, торчащих из обрыва, им прежде не замеченный. Попробовал его рукой – железный.

Тогда он прикрыл находку древесными ветвями и продолжал своё занятие до вечера. На другой день о найденных вещах объявил он своим соседям и просил их о содействии по поднятию орудий; один из соседей Максим Сарана отправился с ним в плавни и, с помощью плывших по Днепру нескольких жителей сел Новопавловки, вытащил из воды на верх обрыва медное орудие и, когда откопал по направлению шеста, другое железное, – обок с ним лежало лежало ещё орудие медное; он и это высвободил из-под земли. Тогда Козачок оставив на стороже Сарану, отправился в Никополь заявить об этой находке полицейскому надзирателю, а к вечеру и сами орудия были им доставлены. Козачок, находившийся в последнюю войну девять месяцев при обороне Севастополя на батарее №6 и там раненный осколком бомбы, и, к несчастью потерявший недавно от пожара свой дом, видит, бедняк, в этой находке пути промысла Божьего к улучшению его положения вполне уверенный, что честный его поступок будет оценен правительством. Интерес, возбужденный видом этих орудий, заставил меня осмотреть саму местность, где они лежали.

14 июня, пригласив с собой Козачка и ещё 5 человек старожилов, я лодкой отправился вверх по Днепру и, пройдя 8 верст от Никополя, пристал по правую сторону его к обрыву, густо усеянного деревьями острова помещика Нечаева. Днепр с такой силой напирает на этот берег своими волнами, что в течении прошедшей весны обрезал его на 30 сажень и унес с собой растущие на нем деревья, открыв саму находку. Обрыв здесь от поверхности воды 4 аршина высотой; над водой 2 аршина толщины лежит сыпучий песок; на этом песчаном основании – в 2 аршина чернозем.

Весь остров, или, как жители, по причине неизменного его положения, называют «плавня», покрывается водой на 1 аршин при весеннем разливе Днепра».

«На песчаном грунте под черноземом лежали эти орудия: железное вплоть около медного, а другое медное, вероятно, ближе находилось к берегу; оттого-то оно, подмытое водой, и сползло прежде в Днепр. Все они лежали глухим концом к реке, охваченные корнями деревьев. Судя по наслоению над орудиями в 2 аршина чернозема, образовавшегося от гноения древесных корней и других пород обильной здесь растительности, можно утвердительно сказать, что она покоится на этом месте много лет и оставлены никем другим, как только обитавшими тут Запорожцами. В этой мысли убеждает меня еще больше существование в 15-ти верстном отсюда расстоянии городище, отделяемого от Днепра плавней и речкой Речище, бывшего в старину Сечью запорожской под названием «Томаковка». Запорожцы не имели своих заводов для приготовления артиллерийских орудий, а доставали таковые большей частью от ближайших своих соседей – поляков и татар; но этому одному, а также и по надписи можно догадываться, что медные орудия – производства польского, и железное по простоте своей отделки – изделие турецкое.

Как ни важно, в настоящий случай знать происхождение этих орудий, – важнее и интереснее добиться: когда и при каком случае они здесь похоронены. Положение, занимаемое ими, показывает, что они не были кем-нибудь сокрыты, потому что земля поверх их не разрыхлена, а иметь такую же плотность и вид, как и на протяжении всего обрыва; нельзя также допустить, чтоб они были установлены для обороны, или нападения: нет никакого признака в присутствии станка, хотя бы и сгнившего, без которого, конечно, подобные орудия не могли быть приводимы в действие. Если принять в соображение и то, что они отверстием обращены были к стороне запорожских угодий и находились от материка по прямой линии на расстоянии 10 верст, перерезанном в разном направлении потоками и речками, устраняющими всякую опасность для Запорожцев, а на юг, к стороне Таврической, откуда преимущественно татары производили на них частые набеги, орудия лежали глухим концом: то можно придти к верному результату, что Запорожцы выбросили эти орудия их своих каюков (лодок) на песчаную косу случайно; не имели, потом времени, или забыли их взять в короткий срок, а полая вода весной покрыла и занесла песком, образовавшимся от сгнившей растительности в чернозем, и, таким образом, сберегла их до этого времени.

Но когда же это случилось и при каких обстоятельствах? При осмотре места находки и окрестностей один из спутников по фамилии Сарана спросил меня: «Що вы дывитэсь на Днипр? Може думаетэ, що вин тут тэчэ давно? Нет! Вот смотрите на остров противу нас за Днипром, там есть и озеро «салдацьке».

Наши батьки казали, що Днипр там тик, а дэ стоимо мы, була коса». Зная уже и по опыту непостоянство течения Днепра, которое, если задумает обрезывать какой-либо свой берег, уносит с собой глину, а песок переваливает на противоположную сторону засыпая глубины и песчаные насыпи, от времени обращающиеся в плавни или острова, я нисколько не удивился видя на противоположной стороне Днепра, там, где было прежнее течение его, материк с густым лесом; но меня заняло название острова солдатским. Почему, спрашиваю Сарану: отчего озеро-то называется солдатским? Он, а вместе с ним и другие старики в один голос заговорили: «От того, что татары на том месте потопили в Днепре «москалив» (солдат), следовавших вниз на войну с турками».

Предание о таком событии, происходившем по соседству с Томаковской дает нам, как кажется, ключ к решению вопроса: когда и при каких обстоятельствах оставлены на песчаной косе, найденные ним орудия. Ни одно из событий, на Юге России совершавшихся и кровавыми красками на страницах истории начертанных, не подходит так близко к данному вопросу, как войска громили Турок, но двигались они-то татарскими степями для Перекопа и Бахчисарая – столицы крымских Ханов, то через земли малороссийские под Очаков и Бендеры; а в низовьях Днепра, именно при Томаковке, неподалеку от описанной находки и озера солдатского, Российские войска имели свою стоянку только в указанном году.

Отправлялись в Пруссию, Голландию, Англию и Австрию, Петр I повелел князю Долгорукову соединившись с гетьманом Мазепою двинуть войска для покорения Очакова, прикрыв завоеванные прежде (1693–1636) у Турции города и крепости. Войска Российские вместе с украинскими, переправившись на правую сторону Днепра у Койдака (12 верст ниже Екатеринослава), пошли на подкрепление гарнизона города Кизикериеня (ныне Берислав), и Тавана (островок против него).

Турки, с многочисленным войском обложившие эти укрепления, отрезали часть нашей конницы и изрубили её; тогда Долгорукий и Мазепа отплыли по Днепру за свежими войсками на Томаковку (остров), откуда в августе месяце 1697 года Мазепа послал в Тавань 700 козаков, Долгорукий – стрельцов. Отправленные к Томаковке к месту назначения войска хотя плыли на запорожских лодках, но было бы большою ошибкой думать, что они-то и потоплены были Татарами в Днепре: в таком случае с ними вместе потонули бы и малороссийские козаки, чего из рассказа моих спутников не видно. При том же, войска эти могли выступать с Томаковки только по речке Речищу, впадающей в Днепр 5-тью верстами ниже названного озера; отсюда не было никакой надобности подыматься отряду по Днепру вверх, и никакой военный начальник не позволит без нужды останавливать его на пути для мелочной стычки с Татарами и тем обессиливать его, имея в виду более важные предприятия вод Таванью и Кизикерменем. Правдоподобнее будет допустить, что, когда российские и козацкие войска переправились через Днепр у Койдака, дабы расположиться на запорожских угодиях, в том числе и на Томаковке, князь Долгорукий часть солдат из своего отряда послал по левой стороне Днепра, дабы отвлечь ногайских Татар, кочевавших за речкою Конкой, от подачи помощи турецким войскам, осаждавшим Тавань и Кизикермень. Солдаты, обогнув восточную сторону Днепра, переправились через Конку в брод (под осень она мелка), при впадении в днепровскую котловину следовали вниз по её берегу пределами ногайскими. Прошедши верст 40–50, наткнулись на засаду ногайских Татар и, не устояв против натиска этих варваров, они бросились в сторону, на противоположный берег Конки также вброд и через растущие на прибережье кустарники достигли Днепра под защиту запорожских козаков, бывших на острове Томаковке. Козаки заслыша перестрелку, спустились на лодках в Днепр и, пока добрались до места стычки, – катастрофа совершилась: солдаты были уже потоплены, а Запорожцам досталась только незавидная доля, может статься, только спасать утопавших и перевозить на свою сторону Днепра».

7. Яворницкий Д.И. (1888) Запорожье в остатках старины и преданиях народа

«Переполнив через то лодки утопавшими солдатами, вынуждены были они облегчить их, выбросив с лодки три орудия, теперь отысканные. Так или иначе происходило событие, при котором орудия это положены были Запорожцами на песчаной косе, трудно отгадать; но не подлежит никакому сомнению, что оно совершилось в 1697 году. Если же взгляд мой грешит против истины, пусть лица, более меня сведущие в истории этого края, справят мою погрешность.

Упомянув о Томаковке, необходимым нахожу сказать о ней несколько слов.

В ряду Сечей после Хортицы первое место занимает Томаковка, «где и ныне, говорит князь Мышецкий, тут знатное городище». Но в примечании Сечь эта отнесена на место ныне существующего большого села Екатеринославской губернии и уезда Томаковки. Подобные комментарии без проверки и приурочивания к местности только вводят в заблуждение интересующихся политическим бытом Запорожских Козаков и древними пепелищами их Сечей. Действительно, на речке Томаковке в 20 верстах от её устья стоит ныне большое село Томаковка. Но люди, каковы Запорожцы, стекшиеся с разных мест на привольной степи и роскошный Днепр для довольства, и по другим причинам и, необходимостью собственной безопасности, сплоченные в одно военное общество или братство, не могли, не должны были избрать для стоянки место голое, со всех сторон открытое и удаленное от Днепра на значительное пространство. В Томаковке негде им было приютить своих каюков, на которых они с бесстрашием переплывали Черное море для грабежа Стамбула и других приморских городов мира нехристианского; негде им было там скрывать награбленное добро и, не прикрытые местностью, они не могли с успехом защищаться от нападения неприятелей. Нет! Не здесь была Запорожская Сечь после Хортицы, а на Городище – остров при устье речки Томаковки. Остров этот и доныне именуется «городищем» и стоит в Днепровской низменности, но Запорожцы по устью речки называли его в официальных отношениях с соседями Томаковки. Возвышенное и красивое положение городища, окаймленное деревьями и облитое кругом водою, дает понять, что Запорожцы могли спокойно держаться от вторжения врагов.

С восточной стороны этого острова течет речка Ревун. И, слившись с Томаковкой в самом устье на северовосточном углу острова, огибает северо-западную сторону его; южную сторону острова, по отделении от Ревуна на востоке, омывает довольно глубокая и быстрая река Речище, наконец, соединившись все вместе у западного угла городища, одним руслом вливаются в Днепр, 18 верст ниже его, у села Новопавловки. Над Речищем с юга остров довольно высок и обрывист, а с других сторон – покат. Под ним 300 десятин земли с каменистою подпочвой.

На южной стороне городища находится достаточно заметный «окоп» с пропуском для ворот от севера; параллельная к обрыву берега линия окопа простирается на 40 сажень, а боковые рвы, идущие с обоих концов к обрыву – 200 саж. На городище не в далеком расстоянии от окопа находятся два продолговатых кургана, вероятно, скифского происхождения, в 1½ саженя вышиною, и кладбище с надгробными крестами, из тамошнего известняка; в настоящее время уже несуществующими, я видел их лет 16 назад, тогда же находил там железные картечи, грубо округленные.

На этом городище и была в древнее время Запорожская Сечь, перешедшая потом на Микитин-рог. Освободитель Малороссии от польского гнёта Богдан Хмельницкий, заручившись словом помощи Микитинской Сечи в 1647 году, тут на городище ждал результата своих переговоров с Крымским Ханом; сюда-то коронный гетьман Потоцкий посылал к Хмельницкому депутата Хмелецкого уговаривать его об оставлении мятежных замыслов и о возвращении в Украйну. Отсюда же гетьман Мазепа и князь Долгорукий взяли войска на подкрепление Тавани и Кизикерменя в 1697 году против многочисленных полчищ турецких, осаждавших эти крепости. От места описанной находки и солдатского озера «городище», как я уже сказал, находится к северовостоку в 15 верстах.

Протоирей И. Карелин, г. Никополь 8-го Июля 1872 г.»

Від острова Городище (Томаковка) старовинні гармати були знайдені на відстані приблизно 15 верст, що складає трохи більше 15 кілометрів (одна верста дорівнює 1,06 км). Безумовно, ці знахідки є унікальними і мають велику історичну цінність. Однак виникає питання: чому безпосередньо на самому острові Городище (Томаковка), який, за словами деяких істориків, був місцем розташування Томаковської Січі, ані в минулому, ані в теперішньому часі не знайдено подібних артефактів? Якщо припустити, що на цьому острові дійсно знаходилася Січ, то логічно було б очікувати, що там мали б зберегтися знахідки, пов’язані з життям і діяльністю запорозьких козаків того часу. Відсутність подібних доказів змушує задуматися про точність таких припущень і спонукає до подальших досліджень.

Продовження далі...

Гурбик А. Томаківська січ (70-ті рр. 16 ст. – 1593 р.) // Історія Запорозької Січі / В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін.; відп. ред. В. Смолій, наук. ред., упоряд., худож. В. Щербак.– Київ: Арій, 2015.– С. 19–41.

Жуковський М. Археологічна розвідка на острові Томаківка у 2006–2008 рр.: [2006 р. Нікопольська археологічна експедиція НКМ почала археологічну розвідку на о. Томаківка] // Моє Придніпров'я: Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2016 рік / упоряд. І. Голуб.– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2015.– С. 199–203

Томаківська Січ – центр інформаційної системи запорозьких козаків // Хроніка 2000. Дніпропетровськ: виміри історичної долі.– Київ: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2008.– Вип. 74.– С. 130–148

***

Гурбик А.О. Томаківська Січ // Енциклопедія історії України: [у 10 т. / НАН України, Ін-т історії України]; редкол. В.А. Смолій (голова) та ін.].– Київ: Наукова думка, 2013.– Т. 10: Т-Я.– С. 121.

Редакція від 24.11.2025